こんにちは!イヨです!

今年、登録販売者の試験を受けて、合格しました。

ギリギリまで勉強する気が起きず、、、、

テスト勉強を始めたのはテストの約1カ月前くらいから始めましたが、何とか合格することができたので、1カ月で登録販売者試験に合格した方法とおすすめの参考書を紹介します。

おすすめの参考書

まず、初めに実際に使用して合格した参考書を紹介します。

超重要!登録販売者過去問題集 ’25年版 (2025年版)です。

試験まで日にちがない時は、テキストなどの参考書よりも問題集1冊を勉強するのがおすすめです。

何冊も参考書を買うのではなく、問題集1冊を完璧にするのが試験合格への近道だと思います。

超重要!登録販売者過去問題集 ’25年版 (2025年版)のおすすめ点を紹介します。

実際に各都道府県で出題された過去問題から、再出題が予想される470問を厳選し、試験項目ごとに構成した問題集。

厚労省発表の最新版「試験問題の作成に関する手引き」に準拠して、わかりやすく解説。

コピーして繰り返し使えるマークシート方式の解答用紙と、暗記ポイントを隠せる赤シート付き。

学習に便利な別冊の解答・解説。

【おすすめな点】

・その年の最新版がでるのが早い

・問題数が多すぎず、少なすぎない

・ほぼすべてのことが網羅されている。(実際の試験で聞いたことがない漢方薬の名前が出てきましたが消去法で回答できた問題もありました。)

・解説が図や表を用いていて、分かりやすい

・試験項目ごとに分かれているので、勉強しやすい

| 項目 | 出題数 | 時間配分 |

|---|---|---|

| 医薬品に共通する特性と基本的な知識 | 20問 | 40分 |

| 人体の働きと医薬品 | 20問 | 40分 |

| 主な医薬品とその作用 | 40問 | 80分 |

| 薬事関連法規・制度 | 20問 | 40分 |

| 医薬品の適正使用・安全対策 | 20問 | 40分 |

【1カ月で合格するためにNGなこと】

・問題集ではなく参考書を勉強すること

・何冊も手を出すこと

実際に1カ月で登録販売者試験に合格した方法

実際に1カ月で登録販売者試験に合格した方法の結論としては1冊の問題集を完璧にすることです。

第1章医薬品に共通する特性と基本的な知識、第4章薬事関連法規・制度、第5章医薬品の適正使用・安全対策→第2章人体の働きと医薬品と第3章主な医薬品とその作用で覚えるのがおすすめです。

完璧に覚えるまで何度も繰り返す。(完璧に覚えた設問に〇などの印をつけて、2周目、3周目は〇の印が付いた設問を飛ばして覚えると効率的でおすすめです!)

| 項目 | 出題数 | 時間配分 | |

|---|---|---|---|

| 第1章 | 医薬品に共通する特性と基本的な知識 | 20問 | 40分 |

| 第2章 | 人体の働きと医薬品 | 20問 | 40分 |

| 第3章 | 主な医薬品とその作用 | 40問 | 80分 |

| 第4章 | 薬事関連法規・制度 | 20問 | 40分 |

| 第5章 | 医薬品の適正使用・安全対策 | 20問 | 40分 |

実際に勉強した方法を詳細に紹介します。

特に覚えることが多く、覚えずらい箇所としては第2章人体の働きと医薬品と第3章主な医薬品とその作用です。

初めは第2章人体の働きと医薬品と第3章主な医薬品とその作用以外の章を覚えてしまいましょう。

第1章医薬品に共通する特性と基本的な知識、第4章薬事関連法規・制度、第5章医薬品の適正使用・安全対策にも覚えずらい箇所もあるので、以下にまとめておきます。

第1章医薬品に共通する特性と基本的な知識

・薬害の歴史

第4章薬事関連法規・制度

・特になし

第5章医薬品の適正使用・安全対策

・医薬品の適正使用情報

・一般用医薬品に関する安全対策

第1章医薬品に共通する特性と基本的な知識、第4章薬事関連法規・制度、第5章医薬品の適正使用・安全対策を大体覚えたら、第2章人体の働きと医薬品と第3章主な医薬品とその作用の勉強に進みます。

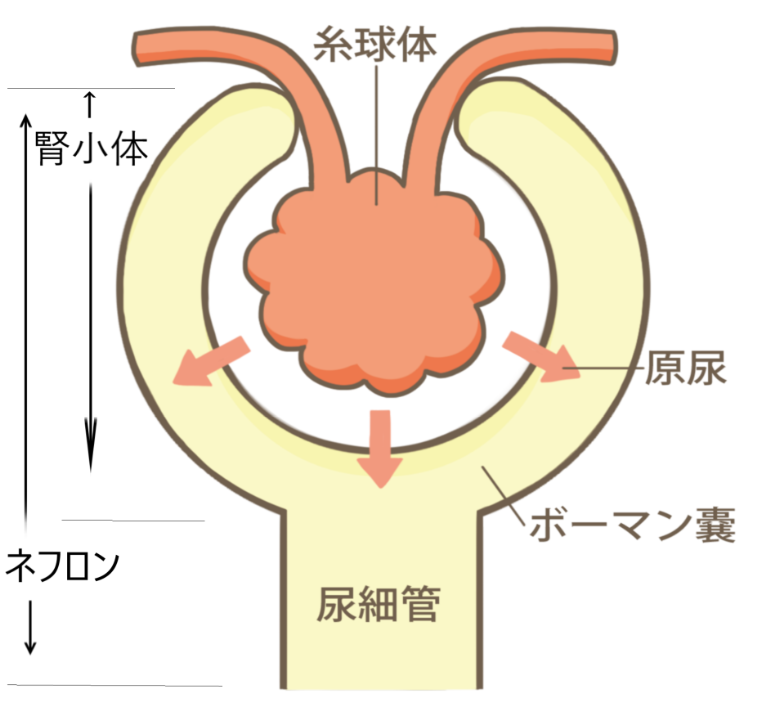

第2章:人体の働きと医薬品

ひたすら問題と解答・解説をみて覚えます。

覚えるコツとしては、超重要!登録販売者過去問題集 ’25年版 (2025年版)の解説に臓器の図があるので、文章で覚えるよりも、図を見て覚えると覚えやすいです。

例としてですが、腎臓の構造・役割など文章で覚えるより、以下のように図を見て覚える方が覚えやすいです。

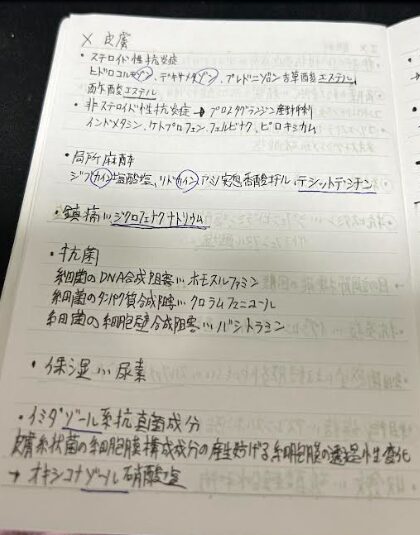

第3章:主な医薬品とその作用

第3章もひたすら問題と解答・解説をみて覚えるしかないです。

覚えるのが難しい方の覚えるコツを紹介します。

まず、抗ヒスタミン薬、局所麻酔薬、アドレナリン作動成分、粘液成分調整、抗炎症薬、抗コリン薬、ステロイド性抗炎症薬など大まかな区分ごとにどのような作用があり、どのような副作用があるか等を覚える。

続いてステロイド性抗炎症薬にはどんな薬剤があるか等それぞれどんな薬剤があるのかを覚える。

問題集に出てくる薬剤について以下のようにまとめるのもおすすめです。

基本は文章で問題が出されるので、問題集を何度も解くのが基本ですがまとめてみるのもおすすめです。

例ですが、

・ステロイド性抗菌薬は”ゾ”、”エステル”がつく薬剤が多いなとか

・局所麻酔は”カイン”が名称についている

・イミダゾール系抗真菌成分は”ゾール”が名称についている

等の共通点が分かってくるので、覚えるのが楽になります。

覚えるのが一番難しいものとしては、漢方と生薬です。

漢字だらけで、読み方も分からない薬もたくさん出てきます。

試験に受かるために漢方と生薬で最低限覚えておくべきことを紹介します。

【生薬で覚えておくべきこと】

問題集にでてくる生薬の基原と主な作用

例)サイコ

基原:セリ科ミシマサイコの根

主な作用:抗炎症、鎮痛

【漢方で覚えておくべきこと】

問題集にでてくる漢方の適する人、適する症状、注意点

例)桂枝茯苓丸

適する人:比較的体力あり、下腹部痛、肩こり、めまい、のぼせて足冷えのある人

適する症状:月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、打ち身、しもやけ、しみ

注意点:虚弱な人には不向き、肝機能障害に注意

赤文字も青文字の箇所もどちらも覚えた方が良いですが、時間がない人は最低限赤文字の箇所を覚える。

より時間に余裕がない人は赤文字の黄色の下線を引いている箇所だけ覚える。

(理由としては適する症状:月経不順、月経痛を覚えれば、この漢方薬は婦人薬だと予想することができます。)

備考:問題集を完璧に覚えて時間がある時

登録販売者試験の過去問がネットで確認できますので、解いてみるのがおすすめです。

問題集などで出てこなかった薬剤も過去に出題されているかもしれませんので、より知識を増やすのにおすすめです。

また、実際の試験がどんな問題が出ているのか、現在の実力を知ることができます。

コメント